सत्यार्थ प्रकाश

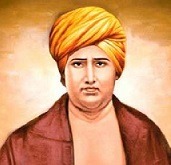

(संवत् 1931 में प्रथम संस्करण, 1939 में द्वितीय संस्करण) – हिन्दी भाषा में लिखित सत्यार्थप्रकाश, ऋषि दयानन्द की अद्वितीय साहित्यिक उपलब्धि है। डॉ० लक्ष्मीनारायण गुप्त के अनुसार-“इस ग्रन्थ (सत्यार्थप्रकाश) को हिन्दी साहित्य का युग-निर्माता कहने में अत्युक्ति नहीं है। 19वीं शती के अन्तिम और 20वीं शती के प्रारम्भिक चरण में उत्तरभारत के हिन्दी-साहित्यिक-क्षेत्र में जो उथल-पुथल और परिवर्तन हुआ उसका मुख्य कारण आर्यसमाज आन्दोलन और सत्यार्थप्रकाश है।“

सत्यार्थप्रकाश लिखने की प्रेरणा मुरादाबाद-निवासी राजा जयकृष्णदास सी०एस०आई०, जो उस समय बनारस में डिप्टी कलेक्टर थे, ने स्वामीजी को दी। ऋषि दयानन्द से जब राजासाहब की काशी में भेंट हुई तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वे अपने मान्य सिद्धान्तों और विचारों का निरूपण करते हुए एक ऐसा ग्रन्थ लिख दें जो उन सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा, जिन्हेंकि स्वामीजी से साक्षात् उपदेश-श्रवण करने का अवसर नहीं मिल सकता। फलतः ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश-जैसे क्रान्तिकारी ग्रन्थ का प्रणयन करने का संकल्प किया। मई, 1874 ई० में काशी में उनका हिन्दी में पहला व्याख्यान हुआ था। राजा जयकृष्णदासजी ने न केवल ग्रन्थ के मुद्रण तथा प्रकाशन का दायित्व वहन करना ही स्वीकार किया, अपितु चन्द्रशेखर नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को भी स्वामीजी की सेवा में नियुक्त किया, जो ग्रन्थ लेखन में उनकी सहायता करता था।

सत्यार्थप्रकाश का प्रथम संस्करण- आषाढ़ बदि 13, संवत् 1931 तद्नुसार 12 जून, सन् 1874 ई० शुक्रवार के दिन सत्यार्थप्रकाश लिखने का कार्य प्रारम्भ हुआ, तथा सन् 1875 ई० में राजा जयकृष्णदास के सहाय से मुंशी हरवंशलाल काशी- निवासी के लाइट प्रेस में छपकर प्रकाशित हुआ।

सत्यार्थप्रकाश का द्वितीय संस्करण-सत्यार्थप्रकाश का द्वितीय संस्करण छपवाने की आवश्यकता अनेक कारणों से शीघ्र ही प्रतीत हुई। प्रथम संस्करण में मिश्रण होने के कारण ऋषि दयानन्द इस बार विशेष सतर्क थे। वे नहीं चाहते थे कि प्रथम संस्करण की ही भाँति इसमें भी लिपिकों के द्वारा मनमाने ढंग से सिद्धान्तविरोधी बातें छप जावें अथवा पूर्व संस्करण की ही भाँति इसमें भी भाषा-सम्बन्धी व अन्य मुद्रण- जन्य दोष रह जावें। इस बीच वेदभाष्य-लेखन का एक बृहत् अनुष्ठान भी उन्होंने आरम्भ कर दिया था। धर्मप्रचार के कार्य से भी अधिक अवकाश नहीं मिलता था, तथापि उन्होंने सत्यार्थप्रकाश का संशोधित संस्करण तैयार कर प्रकाशनार्थ भेज दिया। श्री हरविलास शारदा के अनुसार- “द्वितीय संस्करण की भूमिका से लेकर स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश तक स्वामीजी ने आद्योपान्त स्वयं लिखा और शोधा। “इस बार ग्रन्थ का मुद्रण उनके निजी वैदिक यन्त्रालय में, विश्वसनीय प्रबन्धक मुंशी समर्थदान की देखरेख में हुआ। संशोधित सत्यार्थप्रकाश की भूमिका उदयपुर में लिखी गई थी, जिसमें ग्रन्थ-रचना का प्रयोजन तथा मत-मतान्तरों के खण्डन का औचित्य भी स्पष्ट किया गया है। यह संस्करण उनके जीवनकाल में ही मुद्रित होना आरम्भ हो गया था, परन्तु उसका पूरा प्रकाशन उनके निधन के लगभग एक वर्ष पश्चात् 1884 ई० में हो सका।

सत्यार्थप्रकाश की लोकप्रियता-सत्यार्थप्रकाश अनेक दृष्टियों से एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। हमने देखा कि प्रथम संस्करण के मुद्रण काल में ही इतनी प्रसिद्धि हो गई थी और इतनी माँग थी कि स्वामीजी को मुद्रण के पूर्व ही केवल 120 पृष्ठ एक-एक रुपये में बेचने पड़े। दूसरे संस्करण की भी यही दशा हुई। ‘चारण नवलदान ने 364 पृष्ठ तक मुद्रित दस अध्याय ठाकुर गिरधारीसिंह के लिए खरीदा था। अर्द्धमुद्रित ग्रन्थ के पढ़ने की उत्सुकता ग्रन्थ की उपयोगिता और महत्ता पर प्रकाश डालती है। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि विगत एक शताब्दी में इस ग्रन्थ के सैकड़ों संस्करण प्रकाशित हुए हैं तथा इसकी लाखों प्रतियाँ सुधी पाठकों के हाथोंमें पहुँची हैं। सत्यार्थप्रकाश की रचना का उद्देश्य लेखक ने सत्यअर्थ का प्रकाश करना बताया है। इसमें आर्य-जीवन-दर्शन तथा आर्य-जीवन-प्रणाली की परिपूर्णता, व्यावहारिकता तथा उपादेयता को लेखक ने प्रबल शब्दों में प्रतिपादित किया है। जहाँ मानव- जीवन के लौकिक पहलुओं तथा सांसारिकता से सम्बन्धित प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान का समुचित प्रयास किया गया है, वहाँ मनुष्य की दार्शनिक जिज्ञासा और उसके धर्म एवं अध्यात्म- विषयक प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा दशम इन छह समुल्लासों में बालकों का लालन-पालन और शिक्षा, उच्चस्तरीय पठन-पाठन, गृहस्थ-कर्तव्य, वानप्रस्थियों और संन्यासियों की जीवनचर्या, राजधर्म तथा भक्ष्याभक्ष्य एवं आचार-अनाचार के विषय हैं जिनसे मानवी जीवन के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय इतिकर्तव्यों की एक स्पष्ट धारणा उभरती है। प्रथम, सप्तम, अष्टम तथा नवम समुल्लासों में आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों की विवेचना हुई है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर और उसके सौ नामों की व्याकरण- प्रक्रिया से व्याख्या करने के पश्चात् ऋषि दयानन्द ने सप्तम समुल्लास में ईश्वर के स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव का परिचय दिया है। इसके साथ ही ईश्वरीय ज्ञान वेद का विवेचन भी प्रसंगोपात्त हुआ है। वेद-विषयक लगभग सभी शंकाओं का समाधान कर लेखक ने संसार के प्राचीनतम वाड्मय के प्रति फैली अनेक भ्रमपूर्ण धारणाओं का निराकरण किया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, बन्ध और मोक्ष आदि ऐसे विषय हैं जिनका विवेचन प्राचीन दार्शनिकों ने अत्यन्त गम्भीरता के साथ किया था। ऋषि दयानन्द ने इन विषयों को शास्त्रीय सन्दर्भ में उपस्थित करने के साथ-साथ बौद्धिक तथा वैज्ञानिक धरातल पर निरूपित करने का भी प्रयास किया है।

अन्तिम चार समुल्लासों में संसार-प्रसिद्ध चार मतों सनातन हिन्दू, बौद्ध-जैन, ईसाई और इस्लाम मत की अयुक्त, अनुचित और असम्भव धारणाओं का खण्डन करते हुए उनकी तथ्याश्रित एवं तर्कपूर्ण समालोचना की गई है। ग्रन्थारम्भ करने से पूर्व भूमिका में ही विभिन्न मत-सम्प्रदायों की आलोचना में निहित अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए ऋषि ने लिखा है-“मेरा इंस ग्रन्थ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या हैउसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है।“जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना है। और मानना सत्य कहाता है। “मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रक्खी है, और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है, किन्तु जिससे मनुष्यजाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है। ”

इसी प्रकार ग्रन्थ के अन्त में स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश के प्रारम्भ में लिखा है-” मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना-मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है।”

निश्चय ही सत्यार्थप्रकाश के अध्ययन का व्यापक प्रभाव व्यक्ति एवं समाज पर पड़ा है। किसी ग्रन्थ की उपयोगिता तथा लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से हो सकता है कि अपने पाठकों के कितने विशाल समूह को अपनी ओर आकृष्ट किया है। भारत में गीता तथा रामचरित मानस की लोकप्रियता निर्विवाद है। संसार के धर्मग्रन्थों में ईसाइयों की मत-पुस्तक बाइबिल ऐसी पुस्तक है, जिसका संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस दृष्टि से सत्यार्थप्रकाश अपना विशिष्ट स्थान रखता है। हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, बंगला, सिंधी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलगु, उड़िया, गुरुमुखी, अंग्रेजी, फ्रेंच, नेपाली, चीनी, जापानी और जर्मन आदि 22 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। अनेक भाषाओं के कई संस्करण छप चुके हैं। यह सब सत्यार्थप्रकाश की प्रसिद्धि और महत्ता का द्योतक है।

सत्यार्थ प्रकाश 14 समुल्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है :

- प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या।

- द्वितीय समुल्लास में सन्तानों की शिक्षा।

- तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति।

- चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार।

- पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का विधि।

- छठे समुल्लास में राजधर्म।

- सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर-विषय।

- अष्टम समुल्लास में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय।

- नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष की व्याख्या।

- दशवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय।

- एकादश समुल्लास में आर्य्यावर्त्तीय मत मतान्तर का खण्डन मण्डन विषय।

- द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैनमत का विषय।

- त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय।

- चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय।